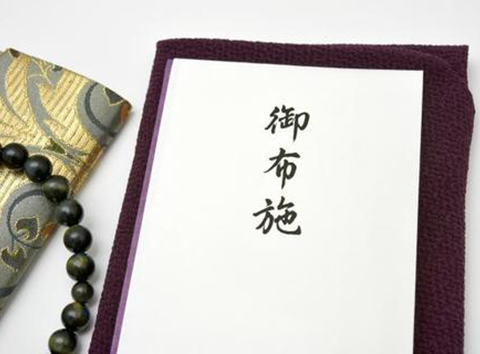

聞いてスッキリ、お布施のイロハ

「お布施」とは、葬儀の際に僧侶にお礼として渡すお金のことです。このお布施の渡し方がなかなか難しいという声をよく聞きます。

お布施は葬儀社のプランには含まれていないことが多く、一体いくら包めばよいのか分かりにくいものです。今後、法事などでお世話になることも考えると、失礼がないように常識的な金額をきちんとお渡ししたいもの。そこで、お布施に関する基礎知識についてご紹介します。

お布施の相場って? 直接聞いたら失礼?

お布施は、読経や戒名など葬儀で僧侶にしていただくこと全てに対するお礼の意味があります。地域の慣習やお寺の規模などによっても金額が違いますし、僧侶の側からも「お気持ちで結構です」と金額を明示してくれないため、その相場を知るのは簡単ではありません。普段、お寺とおつきあいがなければ尚更です。

いくら包めばよいのか悩んだときは、そのお寺でこれまでに葬儀をした経験がある親族に聞くとよいでしょう。また、大きなお寺であれば金額の取り決めがあるところも多いので、お寺に直接聞いても失礼ではありません。「お気持ちだけで」と濁されたとしても、「お布施を差し上げるのが初めてなので教えていただけますか」「みなさん、どのくらいお包みしているのでしょうか」と聞けば、快く教えてくれるはずです。直接聞きにくい場合は、葬儀をお願いする葬儀社に聞いてみるのも一策です。

相場を聞いたら、無理のない範囲で精一杯の金額を包んでおきましょう。そうすれば、その後のおつきあいが円滑になります。

お布施を渡すタイミングは決まっている!?

お布施を渡すタイミングは、葬儀の前後どちらでも構いません。

葬儀前に時間があれば、葬儀前のご挨拶を兼ねてお渡しします。「今日はどうぞよろしくお願いします」と言ってお渡ししましょう。葬儀社に程よいタイミングで、お坊さんに挨拶する時間をセッティングしてもらうこともできます。どうしても当日バタバタしてしまう場合は、葬儀後にお渡ししても問題ありません。当日はお車代とお膳料(食事代としての心付け)だけをお渡ししておきます。

恥をかかない、お布施のマナー

お布施には渡し方のマナーがいくつかあります。

・お金を入れるのは半紙か白の封筒で、水引は不要

お坊さんに不幸があったわけではないので、不祝儀袋は使いません。

・表書きなど

「御布施」と表書きしてもいいですし、しなくても大丈夫です。金額も特に書く必要はありません。初めてお布施をお渡しする場合は、喪主名(施主名)・郵便番号・住所・連絡先を書いておきます。

・手渡しではなく、お盆に載せて渡す

お布施は切手盆(きってぼん)という小さなお盆に載せてお渡しするのが正式のマナーです。かわりに袱紗(ふくさ)に包んで持参し、袱紗の上に載せてお渡ししても大丈夫です。ただし、袱紗の包み方に注意しましょう。弔事ですから、広げた袱紗の右側に封筒を置き、右・下・上・左の順番に包んでいきます。お寺とのおつきあいは葬儀から始まるといっても過言ではありません。そもそもお寺は地域のコミュニティの拠点でした。お布施の額ばかりにとらわれないで、良いおつきあいを考えていきたいものです。

- 資料請求する

- 葬儀とわからない封筒可

※ ご相談後、当社に依頼いただく必要はございません。※ 無理な勧誘・執拗なご連絡はいたしません。

日々摘花(ひびてきか)

~まいにちを、たいせつに~

「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。

このカテゴリの記事をもっと読む

- お悔やみはメールで送っていい!? 友人には?気をつけたいポイントをチェック!

- 香典袋に「新生活」の文字が? 北関東(茨城・栃木・群馬)のご葬儀風習

- お悔やみ欄とはどう違う? 新聞の死亡広告とは

- まずはここから! シンプルイズベストな喪主の挨拶

- 「こんなはずじゃなかった...」ご葬儀にまつわるトラブルを未然に防ぐには?

- 白い布をつけて火葬場に向かう!? "神の国" 宮崎県の神聖な葬儀風習

- 日本に浸透!? 癒しの技術・エンバーミングとは

- 市民葬・区民葬の利用条件は? 仕組みや注意点をチェック!

- 通夜振る舞いのマナー

- 香典の領収書が出る!? 北海道のご葬儀の風習あるある

- 六曜で知る「友引にお葬式はNG」のホントの理由

- 出棺時に棺が回る!? 熊本県の変わったご葬儀風習

- 家族葬だからこそ覚えておきたい「危篤」「臨終」の際のマナー

- ご葬儀に関する手続きは代行できる? 死亡診断書・死亡届 編

- どっちを優先? 結婚式とお葬式の日程が重なったときの対処法

- 「菩提寺」って何? お葬式だけじゃないお寺とのおつきあいとは

- 「家族葬」と知っても慌てないためのポイント3つ

- 弔意が伝わる、供花(きょうか)・供物(くもつ)の贈り方

- お葬式の日程はどう決める? ○○○の確認が必至!?

- ご葬儀で涙の汁を飲む!? 愛知県のお葬式の風習

- 喪家に失礼なく贈る供物のマナー

- 喪主になる前に知っ得、供花のマメ知識

- 家族葬≠密葬!? いろいろあるお葬式のカタチ

- 一日葬(1日葬)で叶える温かい家族葬

- キリスト教葬に参列する際のマナーとタブー

- 誰かに話したくなるキリスト教アレコレ

- 最近よく聞く家族葬のうそホント